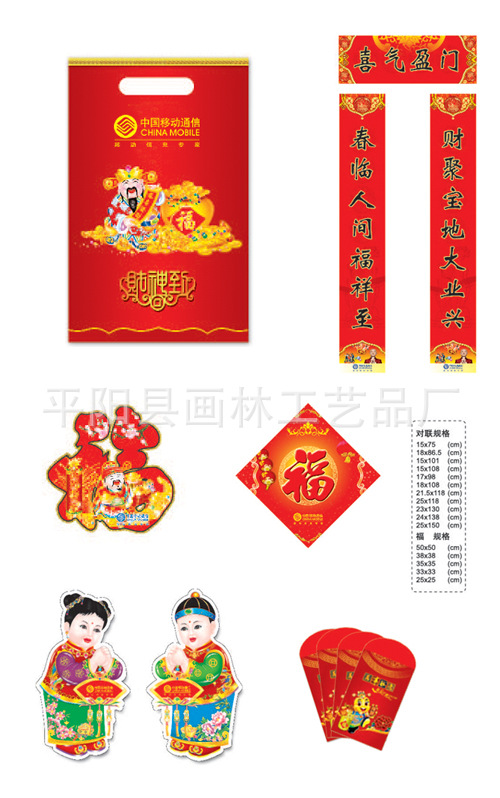

中国移动的对联

管理学 点击: 2018-12-20

中国移动的对联篇一

中国传统文化——对联

中国传统文化——对联

组长:张帅辉

组员:赵梦杰、李炀炀、费丽丽、王文晓

对联又称楹联,俗称对子,它是我国独有的一种体制短小、文字精炼、历史悠久、雅俗共赏的传统文学形式,体现了我国人民独特的生活情趣。

对联是利用汉字特征撰写的一种民族文体。一般不需要押韵(律诗中的对联才需要押韵)。对联大致可分诗对联,以及散文对联,严格、分大小词类相对。

传统对联的形式相通、内容相连、声调协调、对仗严谨。

起源与发展:

对联起源于我国古典诗词,源头可追溯到先秦典籍中的对偶句。商周两汉的对偶句及魏晋南北朝辞赋中的骈俪句,为后来对联的产生奠定了基础。盛唐以后,律诗、律赋的结构已臻于尽善尽美,对偶句已经成为诗文的组成部分,并且其独立性也在逐渐加强。对联就是由格律诗中的对偶句和骈赋中的俪句发展而来的。

明清两代,对联已渗透到社会生活的各个方面,各类对联都得到广泛的应用。自明朝起,由于皇帝垂青,上至达官显贵,下至平民百姓,吟诗作对蔚然成风。加之康乾二帝的推崇,一时楹坛高手云集,挥毫泼墨,各式名联异彩纷呈。

题材与分类

对联较之旧诗词活泼自由得多,加之题材广泛,内容丰富,风格多样,魅力奇妙,堪称我国艺术百花园中的一朵奇葩。从内容上,对联可以分为节令联、喜庆联、哀挽联、名胜联、行业联、杂感联、学术联、趣巧联等,我们重点谈以下几种:

节令联:

我国农历一年之中有24个节气。在我国对联中,以节气为题材的很精彩,有的还含着一段故事呢。传说明代有一位学台,在浙江天台山游览时,夜宿山中茅屋。次日晨起,见茅屋一片白霜,心有所感随口吟出上联:

“昨夜大寒,霜降茅屋如小雪”

联中嵌有三个节气,一气呵成,毫无痕迹。一时成为绝对。直至近代,才由浙江的赵恭沛先生对出下联:

“今朝惊蛰,春分时雨到清明”

一样三个节气,对得十分工整。

另一副对联则更有文学性和科学性:

“二月春分八月秋分昼夜不长不短;三年一闰五年再闰阴阳无差无错。”

上联不仅指出了春分和秋分这两个节气所在的月份,而且把这两个月份的时间特点讲得清清楚楚,即二八月是昼夜相平。下联则换了另一个角度,道出了农历闰年的规律性,其科学性也是毋庸置疑的。

喜庆联:

千百年来,无论是官、是民都乐于用对联这种形式来表达不同的希冀和情感,来满足各自多方面的感情需要。喜庆联,这个对联之中的佼佼者,源远流长,且早已在我国人民群众恭贺婚禧、祝颂寿诞、

道贺乔迁、庆祝节日时,扮演重要角色,发挥重要作用,它既可表达人们的欢欣喜悦之情,又可表达书写者的庆贺祝福之意;既能为事增加喜庆气氛,双能令人蓬荜生辉,使喜庆环境更显得优美宜人。

以春联为例,央视每年的春节联欢晚会都会出些上联,在全国范围内征集下联,其中不乏优秀之作。

2011央视兔年春节联欢晚会发布了5副对联,总是缺少其中一半,向观众征集上联或下联。把最好的发布在元宵晚会。用斜体标注的是观众所对的。

第一幅;上联:一百八声钟响,一呼百应八方和。

下联:五十六朵花开五色十光六合春。

第二幅;上联:《游子吟》《乡愁》《静夜思》《荷塘月色》。 下联:普天乐春晚,丰年瑞玉腊梅枝。

第三幅;上联:虎步腾空去 悄然兔耳听春步。

下联:鸿篇任我裁,灿矣龙章续锦篇。

第四幅;上联:百善孝为先 常回家看看。

下联:千秋民作本,多俯首听听。

第五副;上联:春晚迎春春不晚。

下联:岁寒守岁岁无寒。

婚联也是喜庆联的一种,是专贴在新房门上及两厢、厅堂、门台上的。这种婚联饱含浓郁的乡土风情,寓意隽永,具吉瑞喜庆的气氛,其内容也不乏夫妇燕尔新婚,互敬互爱、琴瑟和谐、白头偕老之意。例如下面这幅,上联:“牵天上牛,截角雕梭,织

就鸾绢迎淑女”,“捉月中兔,拔毫扎笔,写成凤贴配才郎”,用夸张的手法,写得气势恢宏。

趣巧联:

古今名人嘲讽世事和可耻可笑之人,名人互相诘难答对的时候,也会产生一些佳联,他们或是有一定故事性和趣味性,或是创作技巧出奇。

例如一副讥讽科举取仕的对联:“并未出房,亏得个白头发秀才; 何尝中试,倒做了黑耳朵举人。”上联说多年寒窗苦读都没有考中举人,满头白发了,还是个秀才;下联讲,秋闱又不中,皇帝老子可怜见地,赐给一个举人名额,岂不知已经是两耳昏昏的人了。传说该联为安徽无为县某钦赐举人所写,发泄了对科举制度的不满与抗议。此联文字通达,中间的停顿利于抒发情感。

再如一副言旧社会层层盘剥的对联:“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾,虾吃泥,泥干水尽; 朝廷刮州府,州府刮县,县刮民,民穷国危。”该联采用比兴手法。上联以鱼、虾、泥依次相欺的事实说明在生物界存在着以大欺小、以强凌弱的现象。下联直写社会现状,朝廷搜刮州府,州府搜刮县衙,县衙鱼肉百姓,搜刮民脂民膏。民不聊生,国家危急,朝廷自然朝不虑夕。全联警示当局者不要挥霍无度、搜刮无限,同时也在哀叹百姓不堪重负、难以支撑,它是封建社会官府盘剥百姓的极好写照。下面再欣赏几副:

画上荷花和尚画;

摩临汉书翰林摩。 (此联可倒读)

蒲叶桃叶葡萄叶,草本木本草木本;

梅花桂花玫瑰花,春香秋香春秋香。

千帆竞发,橹速(鲁肃)不如帆快(樊哙);

八音齐奏,笛清(笛青)怎比箫和(萧何)。

万寿无疆,普天同庆;

三军败尽,割地求和。 (慈禧六十大寿的讽刺写照)

对联习俗

主要包括如下几种:

春联习俗、婚联习俗、挽联习俗,等。

对联的发展前景 对脸产生后,它的应用范围逐步扩大。起初,对联的种类只有唯一的春联,到宋、元、明以后,逐渐被用于人们的装饰、交际活动之中;从起初应用于文坛、官场、宫廷,到后来逐渐普及于广大民间、广大社会,以至于发展到名胜古迹、寺祠庙院、亭台楼阁、门庭书房、卧室案头以及店铺坊馆等。在民间,就连戏台、神座、花灯、香炉、箱柜、粮囤、车辕、畜栏等处,也都有贴对联的现象。

对联真正在思想内容上获得充实与发展,真正与社会现实生活发生密切联系并发挥其积极作用的,还是在近代、现代。具体地说,是从1840年雅片战争以后,中国人民开始觉醒,先进阶级的进步思想开始出现,尤其是辛亥革命和新民主主义革命以后,对联才迅速发展成为先进文学艺术的一个组成部分。

中国移动的对联篇二

中国传统对联常识

对联常识

对联,俗称对子,雅称楹联(因多用于张贴、悬挂、雕刻在厅堂门柱上)。当代联人陆伟廉将它定义为:对联是由两组文义相关的对句所组成的联合体。其中,第一组称上联,第二组称下联。与骈文、格律诗词一样,对联也是我国汉文学所特有的一种文学形式。如日本著名汉学家盐谷温博士所说,对联是中国文学的特产物。汉字为表意文字,通称方块字,具有一字一体一音一义的独立语特征(少数异体字、多音字、多义字,并不否定在具体的语言环境下,汉字只能是一字一体一音一义),故由汉字构成的汉文学,独具对称均匀之美。从文字的运用来看,对联不愧是开在汉文学之树上的一朵奇葩。它比较集中地体现了汉字的特色,是汉字文化的一个重要组成部分。作为一种文学形式和文化现象,对联基本上只存在于汉民族文化圈内,具有浓厚的民族特色。

对联是一种实用性很强的文学形式,不管是典雅的、通俗的还是雅俗共赏的对联,将其张贴、悬挂、雕刻在门柱厅堂,都能营造出一种祥和、喜庆,或者高雅、庄严的气氛与格调。因此,自从对联产生时起,它就与人们的日常生活息息相关,并逐渐融入了中国人的民间习俗之中,成为中国传统文化不可缺少的一部分。一般认为,最早出现的对联是春联,而春联起源于桃符。从晋代至唐代,对联这一文学形式便已经萌芽并逐渐发展。不过,人们通常将五代时蜀后主孟昶于公元963年岁除日题在桃符板上的一副春联:

新年纳余庆

佳节号长春

作为春联之发轫。直至明清,对联逐渐盛行,并延续至今。总之,浓厚的传统性与实用性,是对联赖以生存和发展的土壤。

对联作为一种独特的文学形式,不仅实用性很强,而且艺术要求也很高。其文学艺术风格总的来说可概括为"短小精悍"。对联的篇幅往往不长,单边字数多为几个字到十几个字,上百字、上千字的长联,并不多见。正因如此,一方面,它在格律上要求非常严谨,不是随便两组字数相等的话就能凑成的。如果没有严谨的格律,那么,作为一种独特文学形式的对联,其独特性、艺术性将荡然无存,其艺术生命力也难以持久。因为对联最本质的艺术特征是其对称性,而只有严谨的格律,才能保证它的对称性。另一方面,作为一种形式小巧的文学体裁,其内容应当是精悍的,应当包含尽可能丰富的思想涵义。在这个意义上,一副对联如果仅有形式而缺乏内涵,那么,就难免沦为一种"文字游戏"、"雕虫小技"。反过来,好的对联则有"诗中之诗"的美誉。总之,形式与内容的精炼性是对联又一个重要的艺术特征。

另外,对联还是一种具有较强的启蒙性的文学形式。学习写对联,对于我们学习汉语言文学,特别是有关字音、韵律、词性、语法修辞等方面的基础知识,都有很大的帮助。欣赏与写作对联,是学习汉语的好形式。

总之,对联的文化艺术特征大体上可概括为:民族性,传统性,实用性,对称性,精炼性,启蒙性,等。

(二)

对联是一种讲究格律的文学形式,要欣赏与写作对联,必须了解其最基本的格律要求。所谓对联格律(简称联律),指对联中有关平仄、词性、语法修辞,以及书写张贴等方面的格式与规律,其核心是对仗。对联的基本格律可概括成以下几点:

1.字数相等,内容相关。{中国移动的对联}.

从字数来看,原则上,只要上下联字数相等,不论多少字数均可。如上下联各四个字,则称四言联,等等。但在实践中,多为四字以上,因汉字一般需要四字以上才能组成句子。从内容上看,一副对联的上下联之间,内容应当相关,也就是意思要相互衬托或相互衔接,以起到相反相成或相辅相成的效果。大多数对联上下联之间的内容

属于互相衬托的关系。这种衬托或者是从相同的角度互相映衬、互相补充(即所谓正对),或者是从相反的角度互相反衬、互相对照(即所谓反对),正对如:

心莲清净

性海圆融(注:所引对联未注明作者或出处的,均出自本书,下同。)

反对如:

心平积福

欲重招殃

有少数对联上下联之间的内容属于互相衔接的关系(即所谓串对,或称流水对),也就是上下联两个分句共同构成一个复句,上下联存在一种连贯、递进、选择、转折、因果、假设、条件、目的等复合关系。当然,这种互相衔接同时也是互相衬托的。如:

若无前世心中毒

哪有今生意外灾

又如:

除了香甜苦辣咸酸涩

无非柴米油盐酱醋茶

如果上下联内容毫不相关,会使人觉得非常生硬与滑稽,则起不到对联应有的文学效果。

除非是一种特殊的对联形式,即所谓无情对。它指的是上下联形式上(字面上)对仗工整,而内容上(意义上)却并不相关,从而造成一种特殊的效果。如:

三星白兰地

五月黄梅天(常用联)

庭前花始放

阁下李先生(常用联)

公门桃李争荣日

法国荷兰比利时(常用联)

树已半枯休纵斧

果然一点不相干(常用联)

2.词性相当、概念相当、结构相称、节奏相称。

所谓词性相当,指上下联相对的词语性质(从严格意义上说,是每个字的词性)应当尽可能相同或相近。如名词对名词、动词对动词、形容词对形容词,以及连词对连词、副词对副词,等等。如:

大行绝俗忘荣辱

至道无情空是非

如果从每个字来看,大与至、荣与是、辱与非是形容词,行与道、俗与情是名词,绝与无、忘与空是动词。但在实践中,对虚词的要求比较宽松,一般能够虚词对虚词即可。对实词的要求较为严格,词性不同一般不能相对。但那些词性比较接近的、或者词性能够兼通的实词,也还是允许相对的,如名词和代词、某些动词和形容词之间。当然,词性相同属工对,词性相近或相通属宽对。

更严格一点说,不但词性要相当,而且词语所代表的概念也要相当,也即要尽可能相类似或相对衬。这也涉及到对联的宽工问题。若上下联两个词语共同所属概念的范畴越小,对仗就越工,反之则越宽。如:中国对雄鸡,其共同范畴是事物;晓日对雄鸡,就缩小为自然物;小草对雄鸡,就缩小为生物;骏马对雄鸡,就缩小为动物;老鸭对雄鸡,就缩小为鸟纲以至家禽。再者,

若上下联两个词语之间,概念关系越互相矛盾(即所谓矛盾概念),对仗就越工,有对无、真对假、生对死、物质对精神、自然对社会等,就属于工对。

所谓结构相称,指上下联语句的语法结构应当相同或相似,也即主谓结构对主谓结构、动宾结构对动宾结构、偏正结构对偏正结构、并列结构对并列结构,等等。如:

胜行严佛土

正法利人间

上下联皆为主谓宾结构。其中,"胜行"对"正法"、"佛土"对"人间",又皆为偏正结构。再如:

软首妙光,威名显赫

雄狮利剑,宝相庄严

软首妙光对雄狮利剑,皆为并列结构;威名显赫对宝相庄严,皆为主谓结构;软首对雄狮、妙光与利剑、威名对宝相,又皆为偏正结构。

另外,上下联之间还应当节奏相称。对联行文多以二字(有时也以一字或三字)为一节奏。节奏相称,就是应当尽可能同步。如:

漏尽-飞身-去

心空-及第-归

又如:

以-神通力-护持-正法

设-孟兰盆-超度-慈亲

总之,上下联的用词造句,在词性、语法结构和节奏上,应尽量相当或相称,以保持形式上的协调与工整。但这些要求在实践中还是允许适当放宽的。个别情况下,还可以有所变通。如:

五十三参,遍访良师求正智

百城烟水,广行悲愿践初心

其中,"五十三参"对百城烟水",是以同一个典故的两个常用语相对。单从词性、结构等形式方面来看,严格说是不合联律,但从内容来看,则属于义对,是允许的。

3.平仄协调。

平仄协调,狭义地说,就是指对联在音调上的两大要求:平仄相对与平仄交替。广义地说,也包含句脚安排等其他一些平仄问题。要弄清这些问题,首先必须区分什么是平声、什么是仄声。这又有两种划分标准。在对联创作中,一般是运用"古四声,即古汉语将音调分为平、上、去、入四声,除平声外,上声、去声、入声皆为仄声。现在,也有少数人运用"新四声",即现代汉语将音调分为阴平、阳平、上声、去声四声。其中,阴平、阳平为平声,上声、去声为仄声。两种声韵的不同,关键在于入声字。入声字的掌握和识别,大体上还是有规律可循,在此恕不赘述。对初学者来说,

最简单易行的办法是先在运用时借助工具书。据作者个人的经验,在运用中比较容易熟悉入声字。不过,要注意的是,虽然上述两种用法可并行不悖,但在同一副对联中,不能同时混用。

现在再回过头来谈平仄协调的问题。所谓平仄相对,就是上下联的音步要平声对仄声、仄声对平声。反之,如果平声对平声,仄声对仄声,就叫平仄失对,又叫同声相对。音步与节奏大体上是同一概念,一般来说,一个节奏即是一个音步。由于对联脱胎于格律诗,因此,在平仄方面,对联与格律诗中的对仗句基本相同。而且,对音步的安排也有"一三五不论,二四六分明"之说。因为在实际上,并不一定要求整个音步平仄相对,而只是要求在音步位上平仄相对。所谓音步位,就是每个音步的末位字,这是决定整个音步性质的重点声。由于汉字的绝大多数音步为二字音步,因此,音步位一般指的就是每句的第二、四、六等字数。所以便有了一三五不论,二四六分明。如:

悲欣交集

事理双行(注:平声用表示,仄声用表示,下同。)

又如:

火移薪尽业犹在

身坏神迷行不亡

其中,一三五不一定平仄相对,二四六皆平仄相对,即属工对。不过,并非所有的音步位都在二四六位置上,主要是由于,对联行文的格式除了以律诗中的对仗句式为主以外,还有词曲文赋等格式以及领字的存在。如:

厌娑婆苦域

弘净土法门

观美女华瓶盛粪

中国移动的对联篇三

中国传统文化——对联

石家庄学院

汉语汉字与汉文化

期末作业:中国传统文化的特点

中国传统文化--对联

姓 名:

学 号:

院 系:

专 业:

班 级:

指导教师:

时 间: 马娅丽 20110808017 资源与环境系 资源环境与城乡规划管理 一班 王华军 2011年12月17日

中国传统文化--对联

对联是最具民族风格、最能体现汉语特点的文学式样,

也是文字工作者工作联也是中央电视台春节联欢晚会的热门话题。

对联作为我国独有的一种文学形式

一、对联的起源

相传对联起源于五代时期。当时的人们过年的时候有在门边贴桃符的习俗。桃符是一种画有神像的桃木板,

主孟昶忽发奇想在桃木上题了字。这便是最早的对联

长春。

孟昶不仅自己写,还命令下属写,后来这种形式推广了,就演变成了春节贴对联习俗。

宋代以后,民间新年悬挂春联已经相当普遍了,所以王安石的《元日》诗中写的 ‘

’就是当时春联盛况的真实写照。

,明太祖朱元璋大力提倡对联。他在金陵,现在的南京,定都以

后命令大臣、官员和一般老百姓家除夕前都必须书写一副对联贴在门上。他亲自穿便装出巡,挨门挨户观赏取乐。当时的文人也把题联作对当成文雅的乐事,写春联便成为一时的社会风尚。

入清以后,乾隆、嘉庆、道光三朝,对联犹如盛唐的律诗一样兴盛。出现了不少脍炙人口的名联佳对。 随着各国文化交流的发展,对联传入越南、朝鲜、日本、新加坡等国。这些国家至今还保留着贴对联的习俗。

二、对联的类型

从反映的内容和使用的场合来看,对联可以分为:

春联:

在元旦、春节时粘贴的对联,因时效性较强,人们就称为春联。如:一元复始 万象更新。

楹联:为了表达某种愿望或满足装饰需要,过去常在官廷、府宅、庙宇、园林的楹柱之上,或用木板刻制,或在壁石上雕琢的联语统称为楹联。如:一九七九年杭州‚岳庙修复一新。当代著名词人兼书法家赵扑初化用岳飞《满江红》词意为重新塑好的岳飞巨像两边的大柱上,精心撰写了一幅古为今用、气魄宏伟大新楹联: /

收拾山河酬

婚联:专门在举行结婚仪式那天选用或编写的能够表达热烈气氛的对联。

欣逢秋夜作春宵。

挽联:为了评价先人的生平业绩,抒发后人诚挚的怀念之情,在追悼会或纪念会上所用的对联。如;

悼念敬爱的周总理

巍泰山震环宇 骨灰撒遍总理恩情如滴滴雨露润人心。

寿联:当老人喜过生日,子女为了表达对长辈的祝福之情。常以延年益寿、福满家门为主要内容。精心书写一些吉祥的词语,或贴在门上,或挂在厅堂.这样

寿比南山高。

三、对联的要求

对联的要求是既要有‚“对”又要有“联”对.上下文的内容互相照应,

,

•

去留

天上云卷云舒。但是也有特例。窃国大盗袁世凯一命呜呼之后,全国人民奔走相

,

惊愕不解,:

袁

笑什么?”一位心直口快的小伙子说:

上联的袁世凯三字,怎么能对得住下联中国人民四个字呢?文人听了”哧”的一声笑了起来说:对了”袁世凯就是对不住中国人民”

• 上下联词性要相当,所谓词性:是指词的类别性质。如名词、动词、形容词等等。上联的词性和下联的词性按照词的先后位臵,既要相同,又要相对。这种要求主要是为了用对称的艺术语言更好地表现思想内容。如:

万里长江作浴盆。

• 上下联句法要一致。句法:就是语句构成的方法。一幅对联中上联是由几个字组成的一共有几个音节的顿读法。下联也必须相同。 例如:火车/失火/救火车/救//迷路/引路人/引/路人。 又如;花明柳媚/春光/

南北/庆/丰收。初看是四----三结构,但试加剖析则知本对十分不工整。因为花明与柳媚各为主谓结构,春光好也是主谓结构。但大江南北则为偏正结构。庆丰收为动宾结构。同时上下联在节奏上也不一致。句式一致不仅指语法,还包括句

子内部的逻辑关系。如:

闲人免进贤

• 上下联平仄要相调。对联上下联的表现方法,要注意声律相对,也就是

平仄相调。这主要是为了音韵和谐,错落起伏,悦耳动听,铿锵有力。如:

云带钟声穿树去

月移塔影过江来

仄平仄仄仄平平 双音步

单音步”。双音步的平仄以第二字为主,第一字可不严格要求,对联也可如此。例如“

窗含西岭千秋雪

门泊东吴万里船

上联中的“窗”和下联中的“门”西”与“东‛’也是平对平。 平仄相调最起码的要求是:上联末字必仄,下联末字必平。

• 上下联内容要相关,如:明代东林党首领顾宪成在东林书院大门上写过这样一幅对联:

联言志,上下联内容紧密相关,使人透过字面很容易理解作者的自勉自励之心。 比如:

男学生女学生男女学生生男女。上联是‚“南通州北通州南北通州通南北”这副长联只用了4个字,下联当然还要用4个字。而且位臵还要对应。比较好的下联应该是“东当铺西当铺东西当铺当东西”。此时一位聪明又调皮的学生像发现新大陆似地叫道“男学生女学生男女学生生男女”请问:这位学生对得好不好?虽然他对的格律合要求,都是四个字重复表达一种意思,但是在内容上只是表达了自己的一些看法,与上联没有什么关系,所以不能说是好的下联。而原来的下联和上联连起来让人想到商业的繁盛。

四、对联的创作{中国移动的对联}.

正对法:根据要充分表达到内容让上联合下联各从一个正面直接叙述某事某物或讲清某种道理。如:良缘一世同地久

灵气神造品学优。

反对法:把上下联的内容对立起来,一联讲正面,一联讲反面或一联讲过山有幸上联写此地以能埋岳飞而感到有幸;下联写岳飞坟前以白鐡铸造的秦桧夫妇像, 不骂二人而写白鐡之无辜

,

孺子牛。

描绘法:以白描手法绘景蓄情,给人一种俊秀明快、意味深长之感。如:

点半盏残灯替诸

老学究,为我们留下了一副辛酸的对联。可以说这是对那些黑暗的时代的血泪控诉。当然,从对联角度讲,这也是一副上等之作。

比拟法:借助恰当的比喻或用拟人化的手法,把抽象的概念变成具体形象。

既便于人们领会,又易懂易记。如:

烘托法:先表示某事某物,再用景致描绘深化对联要表达到中心思想。如:

,对联言志,假如每个医生都有

如此医德,何来黑心药,假大夫,假如世上都是这样不计个人得失的好人,世界多美好啊。

辨音法:我国文字丰富多彩,一字多音的情况很常见,也很特殊。运用这一

特点巧妙地编写对联,引入辨音,十分有趣。如:

藏字

中国移动的对联篇四

中国著名对联副

中国著名对联副

1青山不墨千秋画;流水无弦万古琴。

2身比闲云 ,月影溪光堪证性;心同流水 , 松声竹色共忘机。

3一经飞红雨;千林散绿荫。(龙门联)

4山静水流开画景;鸢飞鱼跃悟天机。

5五车诗胆;八斗才雄。

6大块焕文章 , 白云在天 , 沧波无际;春风扇淑气 , 杂树生花, 群莺乱飞。

7问青牛何人骑去;有黄鹤自天飞来。

8临水开轩, 四面云山皆入画;凭栏远眺 ,万家烟火总关情。(大光亭)

9古今奇观属岩壑;往来名士尽风流。(杨树悬山阴自在亭)

10云影波光天上下;松涛竹韵水中央。(止息亭联)

11雨过林霏清石气;秋将山翠入诗心。(止息亭联)

12留此湖山 , 得此佳趣;召以佳景 ,假以文章。(水月观音亭)

13掬水月在手;弄花香满衣。(刘墉四照亭联)

14风旌不动真乘义;月印常圆了悟因。(半山亭联)

15开张天岸马;奇逸人中龙。(陈抟老君台联)

16佛法无边 , 静里常观自在;慈云广济 ,空中密见如来。(观音亭联)

17笔底江山助磅礴;楼前风月自春秋。(张广楠苏东坡读书台联)

18铁石梅花气概;山川香草风流。

19清风明月自来往;流水高山无古今。(周延延俊伯牙亭联)

20清风明月本无价;近水遥山皆有情。(梁章矩沧浪亭联)

21月光千里白;秋色一天青。(君山亭联)

22几点梅花归笛孔;一湾流水入琴心。(枕流亭联)

23开轩敫朗月;对弈趁清风。(高杨依山亭联)

24偶呼明月问千古;临对青山思故人。(捉月台联)

25睡至二二更时, 凡功名都成幻境;想到一百年后 ,无少长俱是古人。

26天上何曾有山水;人间岂不是神仙。(普深和尚清凉台联)

27提笔四顾天地窄;长啸一声山月高。(朱方湖心亭联)

28瑞气降寰宇;兰香遍大千。

29云水风度;松柏气节。

30荡思八荒;游神万古。

31有山皆图画;无水不文章。(三雅园联联)

32每闻乐事先惬;或见奇书手自抄(爱新觉罗 弘历园联)

33人无信不立;天有日方明。

34水清石出鱼无数;竹密花深鸟自啼。(哈同花园联)

35拈花一问 ,无人会笑;弄石千般 ,有字可传。(台湾慎德堂联)

36清风有意难留我;明月无心自照人。(王夫之自题诗)

37得好友来如对月;有奇书读胜看花。(王文治自题联)

38德从宽处积;福向俭中求。(王时敏自题联)

39受人以虚, 求是以实;能见其长 ,独为其难。(王莆常自题联)

40好书不厌看还读;益友何妨去复来。(毛怀自题联)

41江山澄气象;冰玉净聪明。(方声洞自题联)

42好书悟后三更月;良友来时四座春。(邓石如自题联)

43风云三尺剑;花鸟一床书。(左光斗自题联)

44发上等愿 ,亭下等福;从高处立 ,向宽处行。(左宗堂自题联)

45精神到处文章老;学问深时意气平。(石韫玉自题联)

46真理学从五伦做起;大文章自六经分来。(申涵光自题联)

47庭有余闲 ,竹露松风蕉雨;家无长物 ,茶烟琴韵书声。(叶元璋自题联)

48立志不随流俗转;留心学到古人难。(叶恭绰自题联)

49四面江山来眼底;万家忧乐到心头。(田家英自题联)

50尽交天下贤豪长者;常作江山烟月主人。(包世臣自题联)

51喜有两眼泪 , 多交益友;恨无十年暇 ,尽读奇书。(包世臣自题联)

52不除庭草留生意;爱养盆鱼识化机。(永瑆自题联)

53阐旧帮以辅新命;极高明而道中庸。(冯友兰自题联)

54静坐常思已过;闲谈莫论人非。

55天地入胸臆;文章生风雷。(吕留良自题联)

56东壁图书 ,西园翰墨 ;南华秋水 ,北苑春山。(刘熙载自题联)

57读书滋逸气;阅世益豪情。(祁毓麟自题联)

58愿乘风破万里浪;甘面壁读十年书。(孙中山自题联)

59一窗佳景王维画;四壁青山杜甫诗。(孙星衍自题联)

60无极原有极;欲仁存至仁。(于右任自题联)

61清机发妙理;高步迢常伦(杨法自题联联)

62苦读千年史;笑吟万家诗。

63铁肩担道义;妙手著文章。(杨继盛自题联)

64竹阴在水;兰气随风。(李育自题联)

65樵歌一曲众山皆响;松云满目万壑争流。(李子仙自题联){中国移动的对联}.

66学浅自知能事少;礼疏常觉慢人多。(李佐自题联)

67交懑四海 ,乐道人善; 胸罗万卷 ,不矜其才。(李经畦自题联)

68江山入画;意气凌云。(关佳舜自题联)

69好人我自苦中来 ,莫图便宜;凡事皆缘性里错, 且更从容。(吴大微自题联)

70学立道通 ,自然贞素;圆行方止, 聊以从容。(何绍基自题联)

71竹宜著雨松宜雪;花可参禅酒可仙。(汪士慎自题联)

72若能杯水如名淡;应信村茶比酒香。(启功自题联)

73要求真学问;莫做假文章。(张杰自题联)

74白鸟忘机 ,看天外云舒云卷;青山不老 ,任庭前花落花开。(张英自题联)

75格勤在朝夕 ;怀抱观古今。

76略翻书数则;便不愧三餐。(陈字自题联){中国移动的对联}.

77水能性淡为吾友;竹解心虚是我师。(陈元龙自题联)

78事能知足心常惬;人到无求品自高。(陈白崖自题联)

79不要钱原非易事;太要好也是私心。(林则答卷自题联)

80书有未曾经我读;事无不可对人言。(邵飘萍自题联)

81莫对青山谈事世;休将文字占时名。(郁达夫自题联)

82室雅何须大;花

香不在多。(郑燮自题联)

83有容德乃大;无欺心自安。

84养心莫善寡欲;至乐无如读书。(郑成功自题联)

85岂能尽如人意;但求无愧我心。(冼星海自题联)

86体道鱼游进活泼;消闲墨舞呈天真。(赵金光题联)

87诗赋于光风霁月;琴操在流水知音。(赵逢明自题联)

88一生勤为本;万代诚作基。